2009年09月30日

シロバナマンジュシャゲ

白いヒガンバナではありません。最近あちらこちらで目にします。

シロバナマンジュシャゲはヒガンバナ科。ヒガンバナ(リコリス)属。中国原産のヒガンバナとミャンマー、中国、日本に自生するショウキズイセンの交雑種と言われています。

真っ赤なヒガンバナの咲いている中に、真っ白なヒガンバナがポツンと混じって咲いていることがあります。これは突然変異でできた白花の彼岸花で大変珍しいものです。

シロバナマンジュシャゲという植物は、そのような珍品ではなくて割合に広く栽培されている植物です。でも、自生地は九州と朝鮮の済州島だけですので、その点ではヒガンバナより分布地が限定されていますので、貴重な植物かも知れません。

シロバナマンジュシャゲはヒガンバナ科。ヒガンバナ(リコリス)属。中国原産のヒガンバナとミャンマー、中国、日本に自生するショウキズイセンの交雑種と言われています。

真っ赤なヒガンバナの咲いている中に、真っ白なヒガンバナがポツンと混じって咲いていることがあります。これは突然変異でできた白花の彼岸花で大変珍しいものです。

シロバナマンジュシャゲという植物は、そのような珍品ではなくて割合に広く栽培されている植物です。でも、自生地は九州と朝鮮の済州島だけですので、その点ではヒガンバナより分布地が限定されていますので、貴重な植物かも知れません。

2009年09月29日

黄色いヒガンバナ?

いえいえ、黄色いヒガンバナではありません。ショウキズイセンと言います。

ショウキズイセンはヒガンバナ科。ヒガンバナ属。

・10月頃、彼岸花にちょっと遅れて、

彼岸花によく似た、

黄色いすっきりした花が咲く。

(9月から咲くこともある)

花びらはちょっと「しわしわ」で

ぶ厚く幅が広い。

花から伸びるおしべの向きは、

花の中央から一方向にまとまって伸びる。

(ショウキズイセンより引用しました)

和名鐘馗蘭(しょうきらん)。鐘馗は、唐の開元年中、終南山の進士鐘馗が、玄宗の夢の中に出てきて、魔を祓い病を癒したという古事から疫鬼を退け魔を除くという神。その頬ひげは鐘馗髯(しょうきひげ)と言われて豪快だが、それにこの花の咲きようをなぞらえたか。(鍾馗蘭より引用)

ショウキズイセンはヒガンバナ科。ヒガンバナ属。

・10月頃、彼岸花にちょっと遅れて、

彼岸花によく似た、

黄色いすっきりした花が咲く。

(9月から咲くこともある)

花びらはちょっと「しわしわ」で

ぶ厚く幅が広い。

花から伸びるおしべの向きは、

花の中央から一方向にまとまって伸びる。

(ショウキズイセンより引用しました)

和名鐘馗蘭(しょうきらん)。鐘馗は、唐の開元年中、終南山の進士鐘馗が、玄宗の夢の中に出てきて、魔を祓い病を癒したという古事から疫鬼を退け魔を除くという神。その頬ひげは鐘馗髯(しょうきひげ)と言われて豪快だが、それにこの花の咲きようをなぞらえたか。(鍾馗蘭より引用)

2009年09月28日

ヒガンバナ

近所に咲いていました。キバナコスモスの下でひっそりと咲いていました。

ヒガンバナはウィキペディアによると、

ヒガンバナ(彼岸花、学名:Lycoris radiata)は、ヒガンバナ科ヒガンバナ属の多年草。クロンキスト体系ではユリ科。リコリス、曼珠沙華(マンジュシャゲ、またはマンジュシャカ サンスクリット語 manjusaka の音写)とも呼ばれる。学名の種小名 radiata は「放射状」の意味。

また、韓国では彼岸花のことを「相思華」ともいう。これは彼岸花が花と葉が同時に出ることはないから「葉は花を思い、花は葉を思う」という意味である。

と、ありました。

ヒガンバナはウィキペディアによると、

ヒガンバナ(彼岸花、学名:Lycoris radiata)は、ヒガンバナ科ヒガンバナ属の多年草。クロンキスト体系ではユリ科。リコリス、曼珠沙華(マンジュシャゲ、またはマンジュシャカ サンスクリット語 manjusaka の音写)とも呼ばれる。学名の種小名 radiata は「放射状」の意味。

また、韓国では彼岸花のことを「相思華」ともいう。これは彼岸花が花と葉が同時に出ることはないから「葉は花を思い、花は葉を思う」という意味である。

と、ありました。

2009年09月26日

コスモス

昨日載せなかったので今日載せます。

散歩中にみました。咲き始めのようでした。何万本とは違った味があってこれもまた良いですね。

「コスモス」はキク科。コスモス属。ウィキペディアによると、

秋に桃色・白・赤などの花を咲かせる。花は本来一重咲きだが、舌状花が丸まったものや、八重咲きなどの品種が作り出されている。本来は短日植物だが、6月から咲く早生品種もある。

原産地はメキシコの高原地帯。18世紀末にスペインマドリードの植物園に送られ、コスモスと名づけられた。日本には明治20年頃に渡来したと言われる。秋の季語としても用いられる。

とありました。

メキシコの花が今では日本の風景にはかかせない花ですね。

散歩中にみました。咲き始めのようでした。何万本とは違った味があってこれもまた良いですね。

「コスモス」はキク科。コスモス属。ウィキペディアによると、

秋に桃色・白・赤などの花を咲かせる。花は本来一重咲きだが、舌状花が丸まったものや、八重咲きなどの品種が作り出されている。本来は短日植物だが、6月から咲く早生品種もある。

原産地はメキシコの高原地帯。18世紀末にスペインマドリードの植物園に送られ、コスモスと名づけられた。日本には明治20年頃に渡来したと言われる。秋の季語としても用いられる。

とありました。

メキシコの花が今では日本の風景にはかかせない花ですね。

2009年09月24日

モミジアオイ

我が家の花です。

以前から咲いていたのですが、なかなか撮影することができませんでした。我が家には地植えと鉢植えがありますが、これは鉢植えのほうです。まだ高さもやっと1メートルぐらいで小さいです。花自体も小柄ですが、やっぱり咲くと嬉しいです。もう蕾はないようなので今年は終わりです。また、来年が楽しみです。

「モミジアオイ」はアオイ科フヨウ属。モミジアオイは北米原産の高さ2mを越える大型の多年草。葉は深く3~5つの掌状に裂け、和名の由来となっている。花は遅く、夏から秋にかけて紅色の大きな花を咲かせる。雌しべと雄しべは途中まで合着して柱状となり、長くて超出する。雌しべの柱頭は5つに分かれ、その下に雄しべが群がっている。このような雌しべと雄しべの合着は、アオイ科植物の特徴であるが、特にモミジアオイでは花弁が平らに開くことと、超出するのでよくわかる。(モミジアオイより引用しました)

以前から咲いていたのですが、なかなか撮影することができませんでした。我が家には地植えと鉢植えがありますが、これは鉢植えのほうです。まだ高さもやっと1メートルぐらいで小さいです。花自体も小柄ですが、やっぱり咲くと嬉しいです。もう蕾はないようなので今年は終わりです。また、来年が楽しみです。

「モミジアオイ」はアオイ科フヨウ属。モミジアオイは北米原産の高さ2mを越える大型の多年草。葉は深く3~5つの掌状に裂け、和名の由来となっている。花は遅く、夏から秋にかけて紅色の大きな花を咲かせる。雌しべと雄しべは途中まで合着して柱状となり、長くて超出する。雌しべの柱頭は5つに分かれ、その下に雄しべが群がっている。このような雌しべと雄しべの合着は、アオイ科植物の特徴であるが、特にモミジアオイでは花弁が平らに開くことと、超出するのでよくわかる。(モミジアオイより引用しました)

2009年09月23日

ニラとヤブラン

体調かなり悪いです。お祝いのメッセ有り難うございます。嬉しかったです。昨日は1日寝ていました。目眩と吐き気がひどいです。夜間の救急外来に行きました。薬は処方してもらったのでしばらく様子をみます。

「ニラ」はユリ科ネギ属。原産地は中国西部です。ウィキペディアによると、

ニラ(韮、韭)は、ユリ科ネギ属の多年草。緑黄色野菜。

『古事記』では加美良(かみら)、『万葉集』では久々美良(くくみら)、『正倉院文庫』には彌良(みら)として記載がある。このように、古代においては「みら」と呼ばれていたが、院政期頃からm→nという子音交替を起こした「にら」が出現し、「みら」を駆逐して現在に至っている。

そうです。

夏には葉の間から30-40cmほどの花茎を伸ばす。花期は8-10月頃。花は半球形の散形花序で白い小さな花を20-40個もつける。花弁は3枚だが「ほう」が3枚あり、花弁が6枚あるように見える。

ぼんやりした紫が見えます。「ヤブラン」です。

「ヤブラン」はユリ科ヤブラン属。原産地は東アジアです。ヤブランは日本を含む東アジアに生育する多年草で冬でも葉が枯れずに青々としている常緑性の植物です。日本には「ヤブラン」「ヒメヤブラン」「コヤブラン」の三種があり、名前が示すとおり樹木の下などの薄暗い、いわゆる「ヤブ(藪)」に自生しています。

葉は、光沢があり地際から立ち上がるようにたくさん付けます。生育は旺盛で日本の気候にマッチし、耐陰性も非常に強い性質ですので、あまり他の植物が育たないような樹木の陰になるような場所に植えることも可能で、古くから庭園の下草として利用されてきました。

主に晩夏~中秋にかけて細い花茎を立ち上げてそこに紫色の小さな花をたくさん付けます。花は一本だけでは寂しい感じがしますが群生させると見応えがあります。

園芸品種には葉に沿ってクリーム色の縁取りの入る「フイリヤブラン」などがあり、青葉のものに比べると鑑賞価値も高く人気ヤブランの中ではもっとも多く出回っています。斑入り種は青葉種に比べるとやや葉の幅が広く草丈も低めでコンパクトにまとまり、どちらかというとヤブランの中では小型の種になります

学名の「リリオペ」の名前で呼ばれることもあります。(ヤサシイエンゲイより引用)

「ニラ」はユリ科ネギ属。原産地は中国西部です。ウィキペディアによると、

ニラ(韮、韭)は、ユリ科ネギ属の多年草。緑黄色野菜。

『古事記』では加美良(かみら)、『万葉集』では久々美良(くくみら)、『正倉院文庫』には彌良(みら)として記載がある。このように、古代においては「みら」と呼ばれていたが、院政期頃からm→nという子音交替を起こした「にら」が出現し、「みら」を駆逐して現在に至っている。

そうです。

夏には葉の間から30-40cmほどの花茎を伸ばす。花期は8-10月頃。花は半球形の散形花序で白い小さな花を20-40個もつける。花弁は3枚だが「ほう」が3枚あり、花弁が6枚あるように見える。

ぼんやりした紫が見えます。「ヤブラン」です。

「ヤブラン」はユリ科ヤブラン属。原産地は東アジアです。ヤブランは日本を含む東アジアに生育する多年草で冬でも葉が枯れずに青々としている常緑性の植物です。日本には「ヤブラン」「ヒメヤブラン」「コヤブラン」の三種があり、名前が示すとおり樹木の下などの薄暗い、いわゆる「ヤブ(藪)」に自生しています。

葉は、光沢があり地際から立ち上がるようにたくさん付けます。生育は旺盛で日本の気候にマッチし、耐陰性も非常に強い性質ですので、あまり他の植物が育たないような樹木の陰になるような場所に植えることも可能で、古くから庭園の下草として利用されてきました。

主に晩夏~中秋にかけて細い花茎を立ち上げてそこに紫色の小さな花をたくさん付けます。花は一本だけでは寂しい感じがしますが群生させると見応えがあります。

園芸品種には葉に沿ってクリーム色の縁取りの入る「フイリヤブラン」などがあり、青葉のものに比べると鑑賞価値も高く人気ヤブランの中ではもっとも多く出回っています。斑入り種は青葉種に比べるとやや葉の幅が広く草丈も低めでコンパクトにまとまり、どちらかというとヤブランの中では小型の種になります

学名の「リリオペ」の名前で呼ばれることもあります。(ヤサシイエンゲイより引用)

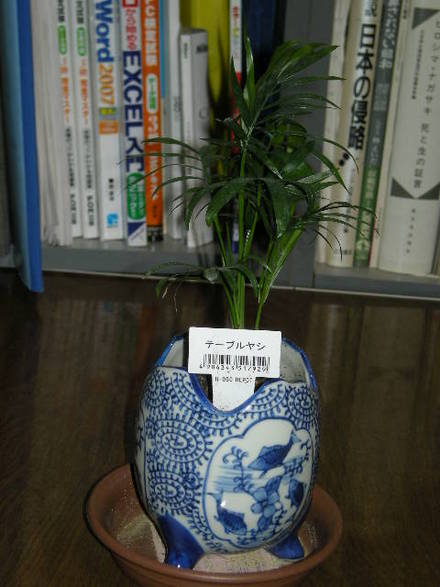

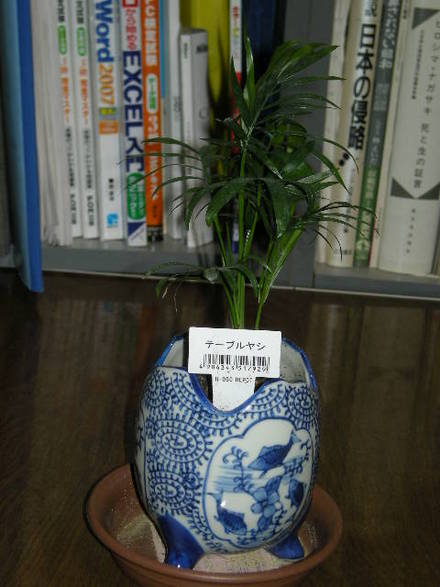

2009年09月21日

今日は誕生です

今日は誕生日です。今年は枯れない「テーブルヤシ」です。大事に大きき育てたいです。

「テーブルヤシ」はヤシ科。原産地はメキシコです。

北部メキシコの1000mくらいの高地を原産とする小型のヤシです。観葉植物として出回っているものは大きくても草丈30~50cm程度の中鉢のものが多いですが成木では3m前後の大きさになります。

市販されているもののほとんどはタネから育てたもので、幼苗もミニ観葉植物として市販されています。ヤシ特有の南国っぽいイメージと光沢のある美しい葉、風に揺れる涼しげな雰囲気などが場所をとらずにまさしくテーブルの上などで手軽に楽しめるところに魅力があります。

幼苗~中鉢くらいまでは株姿もよくまとまり鑑賞価値も高いですが、株が大きくなりすぎると樹形が乱れてやや見栄えが悪くなります。

テーブルヤシの仲間はメキシコ~中南米にかけて100種類以上が分布し、本種以外には矢羽根のような形の葉を付けるヒメテーブルヤシなどが栽培されています。

(ヤサシイエンゲイより引用しました)

「テーブルヤシ」はヤシ科。原産地はメキシコです。

北部メキシコの1000mくらいの高地を原産とする小型のヤシです。観葉植物として出回っているものは大きくても草丈30~50cm程度の中鉢のものが多いですが成木では3m前後の大きさになります。

市販されているもののほとんどはタネから育てたもので、幼苗もミニ観葉植物として市販されています。ヤシ特有の南国っぽいイメージと光沢のある美しい葉、風に揺れる涼しげな雰囲気などが場所をとらずにまさしくテーブルの上などで手軽に楽しめるところに魅力があります。

幼苗~中鉢くらいまでは株姿もよくまとまり鑑賞価値も高いですが、株が大きくなりすぎると樹形が乱れてやや見栄えが悪くなります。

テーブルヤシの仲間はメキシコ~中南米にかけて100種類以上が分布し、本種以外には矢羽根のような形の葉を付けるヒメテーブルヤシなどが栽培されています。

(ヤサシイエンゲイより引用しました)

2009年09月19日

2009年09月18日

コンロンカ

お隣の庭にありました。

「コンロンカ」はアカネ科。ムッサエンダ(コンロンカ)属。原産地は中国南部~インド~熱帯アフリカです。

萼苞が白色,花は黄色い筒状花です。中国南部の原産とありましたが,種子島以南にも自生するそうです。

白く見えるのは葉ではなく,萼片の 1 枚が大きくなったものです。(コンロンカより引用)

何故コンロンカというかはよく分かりません。

「コンロンカ」はアカネ科。ムッサエンダ(コンロンカ)属。原産地は中国南部~インド~熱帯アフリカです。

萼苞が白色,花は黄色い筒状花です。中国南部の原産とありましたが,種子島以南にも自生するそうです。

白く見えるのは葉ではなく,萼片の 1 枚が大きくなったものです。(コンロンカより引用)

何故コンロンカというかはよく分かりません。

2009年09月17日

カボチャの花

多分カボチャの花と思います。おばあちゃんの散歩道にありました。

「カボチャ」はうり科。カボチャ属。原産地は南北アメリカ大陸です。

・カンボジアから伝来したからこの名になったそうです。

カンボジア

→ カボジア

→ カボジャ

→ カボチャ

漢字名も、”「南」の国の「瓜(うり)」”

から由来です。

・英語名”パンプキン”です。

(カボチャより引用しました)

「カボチャ」はうり科。カボチャ属。原産地は南北アメリカ大陸です。

・カンボジアから伝来したからこの名になったそうです。

カンボジア

→ カボジア

→ カボジャ

→ カボチャ

漢字名も、”「南」の国の「瓜(うり)」”

から由来です。

・英語名”パンプキン”です。

(カボチャより引用しました)

2009年09月16日

アスクピレアス

散歩中に偶然みました。

アスクレピアス(Asclepias) は、ガガイモ科トウワタ属の耐寒性一年草です。原産地は南米、中米の西インド諸島です。

和名をトウワタ(唐綿)と言い、外国から入り、種子に白い冠毛があり、綿毛に似ていることから付けれられました。朱色の花弁に黄橙色の花柱が突起して2色に見える小花が茎先から散形状につきます。

お庭にありましたので遠くて大夫ピンぼけです。

アスクレピアス(Asclepias) は、ガガイモ科トウワタ属の耐寒性一年草です。原産地は南米、中米の西インド諸島です。

和名をトウワタ(唐綿)と言い、外国から入り、種子に白い冠毛があり、綿毛に似ていることから付けれられました。朱色の花弁に黄橙色の花柱が突起して2色に見える小花が茎先から散形状につきます。

お庭にありましたので遠くて大夫ピンぼけです。

2009年09月15日

紫紺野牡丹

おばあちゃんの散歩道でみました。

「紫紺野牡丹」はノボタン科。シコンノボタン属。原産地はブラジルです。独特の蘂(しべ)が面白いです。

夏から11月頃まで長いあいだ開花します。紫色がきれいな花です。牡丹のように美しいのでこの名になったそうです。(牡丹には似ていない?・・・)色は紫の他、赤、白があるようです。でも紫のものをよく見かけます。(野牡丹より引用しました)

2枚目は新しいデジカメで撮影してみました。1000万画素数にひかれたのですが、どうもうまくないです。花に焦点が合いません。安いだけのデジカメでした。

「紫紺野牡丹」はノボタン科。シコンノボタン属。原産地はブラジルです。独特の蘂(しべ)が面白いです。

夏から11月頃まで長いあいだ開花します。紫色がきれいな花です。牡丹のように美しいのでこの名になったそうです。(牡丹には似ていない?・・・)色は紫の他、赤、白があるようです。でも紫のものをよく見かけます。(野牡丹より引用しました)

2枚目は新しいデジカメで撮影してみました。1000万画素数にひかれたのですが、どうもうまくないです。花に焦点が合いません。安いだけのデジカメでした。

2009年09月14日

ハナトラノオ

季節はもう秋の花が出て来ています。おばあちゃんの散歩道でみました。

「ハナトラノオ」はシソ科。ハナトラノオ属。原産地は北アメリカのバージニア州です。大正時代に渡来とありました。

秋の花壇を彩ります。「~トラノオ」という名前は,オカトラノオなどがそうですが,花穂が長くその回りに花がつく植物を指します。それらの中でも花が大きいので特にハナトラノオという名前にしたのでしょう。(ハナトラノオより引用しました)

「ハナトラノオ」はシソ科。ハナトラノオ属。原産地は北アメリカのバージニア州です。大正時代に渡来とありました。

秋の花壇を彩ります。「~トラノオ」という名前は,オカトラノオなどがそうですが,花穂が長くその回りに花がつく植物を指します。それらの中でも花が大きいので特にハナトラノオという名前にしたのでしょう。(ハナトラノオより引用しました)

2009年09月12日

2009年09月11日

マツバボタン

散歩中にみました。何か変わった花色をしていました。多分「マツバボタン」と思います。

「マツバボタン」はスベリヒユ科。スベリヒユ属。原産地は南アメリカのブラジル、アルゼンチンです。

夏の炎天下を好む植物で、日光に当たらないと花は咲きません。ですから、当然雨の日や曇りの日にはつぼみが開きません。日照草(ひでりぐさ)の別名があるくらいです。栽培は難しくなく、植物自体の性質がかなり強健なので、それほど手間はかからず育てることができます。

(ヤサシイエンゲイより引用しました)

「マツバボタン」はスベリヒユ科。スベリヒユ属。原産地は南アメリカのブラジル、アルゼンチンです。

夏の炎天下を好む植物で、日光に当たらないと花は咲きません。ですから、当然雨の日や曇りの日にはつぼみが開きません。日照草(ひでりぐさ)の別名があるくらいです。栽培は難しくなく、植物自体の性質がかなり強健なので、それほど手間はかからず育てることができます。

(ヤサシイエンゲイより引用しました)

2009年09月10日

ハイビスカス

散歩中にみました。偶然、赤、黄をみることができました。

「ハイビスカス」はアオイ科。フヨウ属。原産地は太平洋、インド洋の島々。

ハイビスカスといえばほとんどの方が、カラフルで情熱的な花を思い浮かべるのではないでしょうか。

ハイビスカスは、沖縄ではほぼ周年開花し観賞価値が高いことや、露地での栽培が容易なことから、庭木、街路樹、公園樹などとして広く利用され、南国のイメージアップに貢献している代表的な花の一つになっています。

しかし、ハイビスカスの園芸種が実に5000種以上もあるといわれていること、またハイビスカスの仲間には、繊維や食用として利用される種類もあることなどは、あまり知られていません。(熱帯ドリームセンター、海洋博公園より引用しました)

「ハイビスカス」はアオイ科。フヨウ属。原産地は太平洋、インド洋の島々。

ハイビスカスといえばほとんどの方が、カラフルで情熱的な花を思い浮かべるのではないでしょうか。

ハイビスカスは、沖縄ではほぼ周年開花し観賞価値が高いことや、露地での栽培が容易なことから、庭木、街路樹、公園樹などとして広く利用され、南国のイメージアップに貢献している代表的な花の一つになっています。

しかし、ハイビスカスの園芸種が実に5000種以上もあるといわれていること、またハイビスカスの仲間には、繊維や食用として利用される種類もあることなどは、あまり知られていません。(熱帯ドリームセンター、海洋博公園より引用しました)

Posted by ひろぼう at

05:47

│Comments(2)

2009年09月09日

クサギ

病院の近くの藪でみました。

クサギはクマツヅラ科。クサギ属。

日本全国に見られる高させいぜい3~4mほどのお馴染みの落葉樹です。

クサギはもちろん「臭木」の意味で、葉をもむと独特の臭気が漂います。観察会等で葉をちぎって臭いを嗅いでもらうと、たちどころに名前を覚えてもらえるという植物です。

しかし、葉の臭さが強調されるあまり、花が発散するユリに似た芳香には気づかれにくいようです。また、花も果実もとてもきれいです。臭(くさ)いだけではないのです。

属名 Clerodendrum は「運命 cleros」+「樹木 dendron」に由来するそうです。日本語で言えば「運命の木」ですね。はじめ、セイロン島(現スリランカ)の2種類が注目され、それを「幸運の木」「不運の木」と呼んだことから付いたものだそうです。

種小名の trichotomum は「三分岐の」という意味で、花序の枝が3分岐するところから付いています。

(クサギより引用しました)

クサギはクマツヅラ科。クサギ属。

日本全国に見られる高させいぜい3~4mほどのお馴染みの落葉樹です。

クサギはもちろん「臭木」の意味で、葉をもむと独特の臭気が漂います。観察会等で葉をちぎって臭いを嗅いでもらうと、たちどころに名前を覚えてもらえるという植物です。

しかし、葉の臭さが強調されるあまり、花が発散するユリに似た芳香には気づかれにくいようです。また、花も果実もとてもきれいです。臭(くさ)いだけではないのです。

属名 Clerodendrum は「運命 cleros」+「樹木 dendron」に由来するそうです。日本語で言えば「運命の木」ですね。はじめ、セイロン島(現スリランカ)の2種類が注目され、それを「幸運の木」「不運の木」と呼んだことから付いたものだそうです。

種小名の trichotomum は「三分岐の」という意味で、花序の枝が3分岐するところから付いています。

(クサギより引用しました)

Posted by ひろぼう at

09:39

│Comments(0)

2009年09月08日

センニンソウ

病院の近くの草むらでみました。

「センニンソウ」はキンポウゲ科。センニンソウ属。

センニンソウは,夏休みが終わる頃、やぶにからまった白い花がを咲かせる多年草です。

よく似たものにボタンヅルがあり,咲く場所も姿もそっくりだが、よくよく近づいて見てみると、葉の形がちがうことがわかります。ボタンヅルには葉に切れ込みが入るが、センニンソウは全縁といって、縁に鋸歯がありません。

また,花の色はボタンヅルは黄色っぽいがセンニンソウは純白なので,その点に気をつけていれば遠くからでもおおよその識別が可能です。

(センニンソウより引用しました)

「センニンソウ」はキンポウゲ科。センニンソウ属。

センニンソウは,夏休みが終わる頃、やぶにからまった白い花がを咲かせる多年草です。

よく似たものにボタンヅルがあり,咲く場所も姿もそっくりだが、よくよく近づいて見てみると、葉の形がちがうことがわかります。ボタンヅルには葉に切れ込みが入るが、センニンソウは全縁といって、縁に鋸歯がありません。

また,花の色はボタンヅルは黄色っぽいがセンニンソウは純白なので,その点に気をつけていれば遠くからでもおおよその識別が可能です。

(センニンソウより引用しました)

2009年09月07日

ハクモクレン

お向かいの木です。本来は3月~4月に開花ですが、剪定したので木が勘違いしたのでしょう。

「ハクモクレン」はモクレン科。モクレン属。原産地は中国です。白い清楚な花です。花びらの幅が広く、厚みがあります。

花は上向きに閉じたような形で咲きます。 全開しません。これが辛夷(こぶし)と違うところです。高いところに咲いていたので撮影は難しかったです。

「ハクモクレン」はモクレン科。モクレン属。原産地は中国です。白い清楚な花です。花びらの幅が広く、厚みがあります。

花は上向きに閉じたような形で咲きます。 全開しません。これが辛夷(こぶし)と違うところです。高いところに咲いていたので撮影は難しかったです。